– AS PROPOSTAS DE CHRISTINE GLEDHILL E TERESA DE LAURETIS

PARA UMA FEMINIZAÇÃO DO CINEMA

Ana Catarina Pereira

“A politically and aesthetically avant-garde cinema is now possible, but it can still only exist as a counterpoint.”1 – Laura Mulvey

Em 1975, a História dos estudos fílmicos ficaria marcada pelo contundente artigo de Laura Mulvey, publicado na revista Screen. O cinema clássico de Hollywood era acusado de uma descriminação das espectadoras na sala de cinema e da constituição de narrativas exclusivamente dirigidas ao voyeurismo masculino. A partir desse momento, o olhar do realizador, do personagem principal e do próprio espectador de um filme jamais seriam considerados inócuos. As críticas à formulação de Mulvey, em Visual pleasure and narrative cinema, surgiram de todos os sectores, incluindo os assumidamente feministas, nos quais Teresa de Lauretis e Christine Gledhill se inserem.

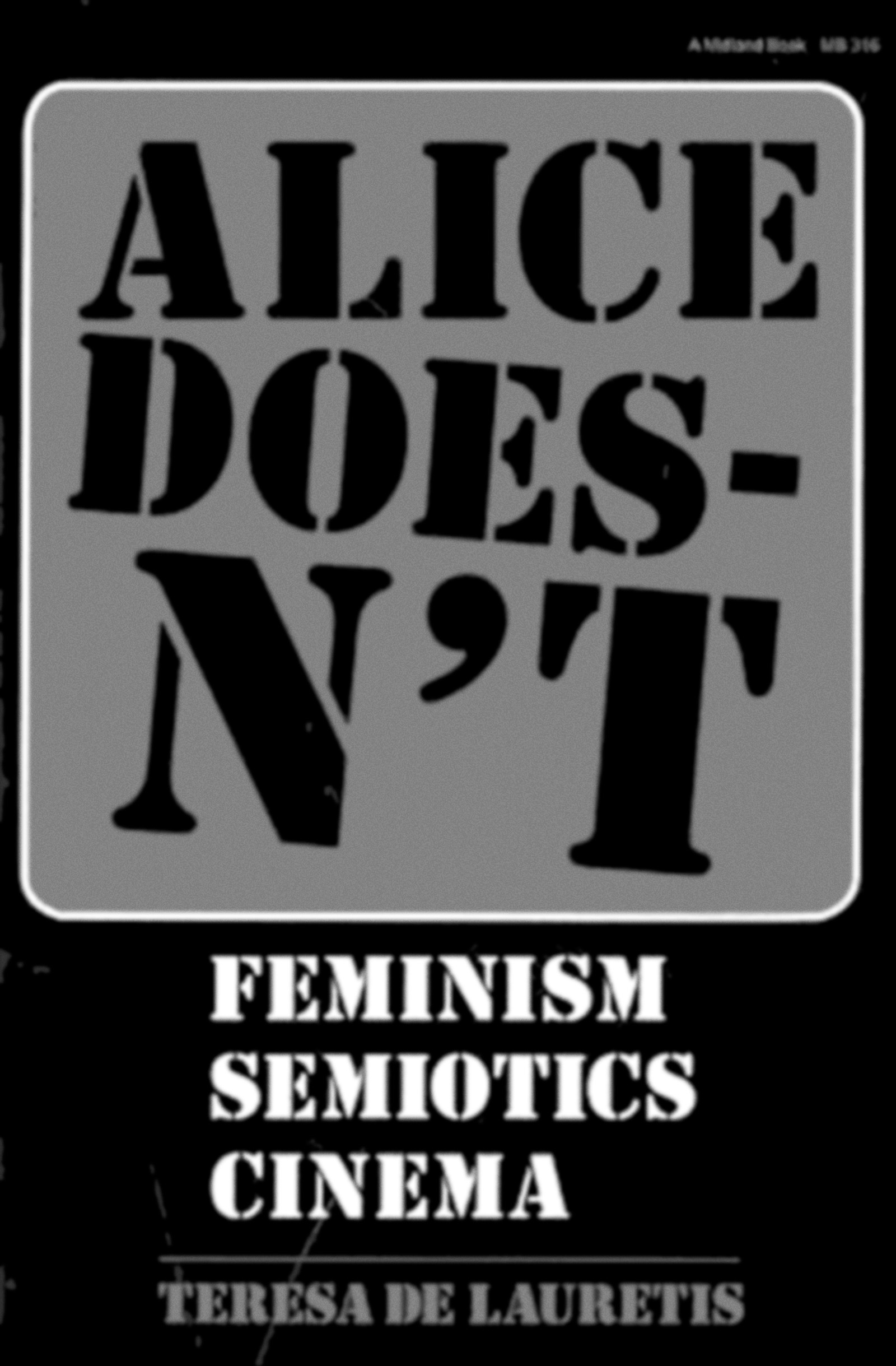

Na sua obra mais sistemática – Alice doesn’t (1982) – e em particular no segundo ensaio – intitulado Imaging – Teresa de Lauretis acusa Mulvey de se encontrar demasiado restrita a binómios como cinema alternativo versus cinema mainstream ou imagens positivas versus imagens negativas. Situando-se o aparecimento simultâneo da sétima arte e da psicanálise no início do século XX – época em que se valorizava o verdadeiro romantismo –, a autora considera natural que exista uma relação privilegiada entre cinema e desejo. Para Lauretis, a narrativa constrói um espaço visual onde a acção se vai desenrolando como um espectáculo da memória, enquanto o filme conduz o espectador por todas as cenas. Deste modo, a escopofilia torna-se essencial ao cinema e à criação de imagens, funcionando como uma espécie de meio para o espectador exercitar a memória e se auto-analisar: “In a sense, then, narrative and visual pleasure constitute the frame of reference of cinema, one which provides the measure of desire.”2

No entender da especialista em História da Consciência, da Universidade da California, Estados Unidos da América, este processo é comum a ambos os sexos. Reconhecendo que, desde o início, terão sido os homens, legitimados pela ideologia patriarcal dominante, a definir o que é visível no ecrã (o objecto, o prazer e o seu significado), a autora não se revê, ainda assim, no projecto das teorias feministas do cinema que pretende “tornar visível o invisível”. Na sua opinião, estas deveriam antes construir um objecto visual próprio, bem como as necessárias condições de visibilidade para um sujeito social distinto. Neste sentido, defende que os estudos feministas deverão partir de uma articulação das relações do sujeito feminino na representação, no significado e na visão, tendo em vista a construção de novos modelos referenciais e novas formas de perspectivar o desejo. Para concretização destes objectivos, não será necessária, nem sequer desejável, uma destruição das referências passadas e uma viragem para um cinema de vanguarda, que a autora considera totalmente desprovido de narrativa e de magia cinematográfica. Neste aspecto, e salvaguardando a importância teórica do ensaio Visual Pleasures…, Lauretis reitera que Mulvey se terá excedido. Na sua opinião, a narrativa e o prazer visual têm que deixar de ser encarados como uma forma de opressão, uma vez que as relações entre a imagem e a interpretação ultrapassam largamente qualquer filme.

Para Teresa de Lauretis, tanto o cinema como a psicanálise já demonstraram inúmeras vezes que o discurso sobre o desejo não destrói o prazer visual, nem sequer o sexual, mas antes os multiplica. Fundamental será então que se reconstitua o próprio desejo feminino do ponto de vista da espectadora. Sobre este mesmo tema, outra das vozes mais críticas (ou reflexivas) relativamente às teorias feministas do cinema formuladas nos anos 70 seria a de Christine Gledhill que, em finais dos anos 80, alertou para a necessidade de uma “renegociação do prazer”. No entender da especialista em género e estudos fílmicos, da Universidade de Sunderland, Inglaterra, a convergência da psicanálise e do cinema tem sido problemática para o feminismo, uma vez que se tem teorizado largamente a partir da perspectiva da masculinidade e das suas construções. Na sua opinião, o facto de conceitos como “voyeurismo cinemático” e “fetichismo” servirem como norma para a análise da narrativa do cinema clássico, dificultou a concretização de uma teoria cine-psicanalítica sobre o feminino para além das noções de “falta”, “ausência” e “outro”.

Esta análise, recorda Gledhill, tem origem na formulação lacaniana segundo a qual a criança (o menino) adquire, ao mesmo tempo, identidade, linguagem e inconsciente. A homologia faz com que ele entre simultaneamente na ordem simbólica e domine a linguagem, reprimindo a feminilidade, uma vez que o sujeito patriarcal é construído como unificado e consistente: um ser a quem as palavras parecem atribuir controlo do mundo. Será por esta razão que, para o sujeito patriarcal e burguês, as diferenças sociais, de género, idade ou raça são alienadas e reprimidas numa imensa estrutura do “outro”.

De acordo com as teorias cine-psicanalíticas, a narrativa clássica reproduz estas estruturas psicolinguísticas e ideológicas, oferecendo uma ilusão de unidade, plenitude e identidade, como compensação para as realidades de separação e diferença. O sujeito da narrativa mainstream é portanto patriarcal, burguês e individual, sendo o seu ponto de vista aquele que organiza o mundo e lhe atribui significado. A organização da narrativa hierarquiza, por sua vez, o discurso ideológico de forma a produzir um ponto de vista unificador, que o espectador deve assumir para poder participar nos prazeres e no significado do texto: sendo a narrativa patriarcal, o espectador construído pelo texto será sempre masculino. A sublimação e a repressão simultânea da feminilidade serão vincadas tanto no enredo como na forma como a câmara coloca a figura feminina em situações idealistas, fetichistas ou voyeuristas. Isto reforça o argumento de que as imagens femininas não representam, de forma alguma, a mulher, reproduzindo antes figuras com o intuito de sublimar o inconsciente patriarcal e, em particular, o olhar que está por detrás da câmara, normalmente mediado pelo do herói masculino.

Na opinião de Christine Gledhill, estes argumentos atraíram as feministas pelo seu poder de explicar a misoginia alternada e a idealização das representações femininas no cinema, mas forneceram também caracterizações muito negativas da espectadora feminina, sugerindo posições de identificação colonizadas, alienadas ou masoquistas. A localização psicolinguística do feminino no processo semiótico reprimido de significação conduziu a uma defesa de um feminino vanguardista ou de um texto desconstrutivista como uma forma de oposição ao sistema patriarcal. Tais tarefas iriam, supostamente, contrariar o poder da narrativa clássica de reduzir o espectador à identidade do sujeito patriarcal. Segundo a autora, o texto desconstrutivista ou vanguardista possui, em si, os meios necessários para concretizar estes objectivos, recusando pontos de identificação estáveis, colocando o sujeito no seu projecto e convidando o espectador a interagir na linguagem, na forma e na identidade. Quanto mais político fosse este trabalho de desconstrução do texto, maior seria a exposição dos mecanismos da narrativa mainstream. No entanto, para Christine Gledhill (como para Teresa de Lauretis) estes processos não contrariam os problemas de posicionamento:

“While the political avant-garde audience deconstructs the pleasures and identities offered by the mainstream text, it participates in the comforting identity of critic or cognoscente, positioned in the sphere of the ‘ideologically correct’ and the ‘radical’ – a position which is defined by its difference from the ideological mystification attributed to the audiences of the mass media. This suggests that the political problem is not positioning as such, but which positions are put on offer, or audiences enter into.”3

Criar uma alternativa de vanguarda será, desta forma, dirigir um cinema feminista a um nicho de mercado onde apenas circulem representantes de uma elite intelectual. Para a autora, é possível (e desejável) questionar as hipóteses textuais de uma leitura resistente e desconstrutivista dentro do próprio texto mainstream. De acordo com esta perspectiva, os significados não são inteiramente fixados e rigidamente transmitidos pela vontade do comunicador, mas são também produtos de interacções textuais formados por uma série de factores de ordem económica, estética e ideológica que, frequentemente, são inconscientes, imprevisíveis e difíceis de controlar.

Para Christine Gledhill, as linguagens e as formas culturais são universos nos quais lutam diferentes subjectividades que impõem, desafiam, confirmam, negoceiam ou deslocam definições e identidades. Neste sentido, considera que a figura da mulher, o olhar da câmara, os gestos e os sinais de interacção humana não são fornecidos de uma vez por todas a uma ideologia particular – ao inconsciente ou a qualquer outra: “They are cultural signs and therefore sites of struggle; struggle between male and female voices, between class voices, ethnic voices, and so on.”4 O valor da negociação, como conceito analítico, será aquele que, segundo Gledhill, fornece espaços para a definição de identidades, subjectividades e prazeres da audiência. Perante a existência de diversos grupos sociais que procuram uma identidade própria, que os distinga das representações dominantes (mulheres, negros, homossexuais ou classes trabalhadoras), surge a necessidade de criação de auto-imagens articuladas, reconhecíveis e respeitadoras:

“To adopt a political position is of necessity to assume for the moment a consistent and answerable identity. The object of attack should not be identity as such but its dominant construction as total, non-contradictory and unchanging. We need representations that take account of identities – representations that work with a degree of fluidity and contradiction – and we need to forge different identities – ones that help us to make productive use of the contradictions of our lives.”5

O espectador ou espectadora não são, deste modo, simples consumidores que, em contacto com os produtos mediáticos, os digerem como se de uma mensagem textual processada se tratasse. A noção de processo sugere, como relembra Gledhill, descontinuidade, fluxo e uma imensa variedade de posições de identificação dentro do mesmo texto (em vez de uma única), o que permite a interacção das audiências com o texto. Tais processos, longe de se encontrarem confinados à arte elitista ou a trabalhos políticos e vanguardistas são, para a autora, uma fonte crucial de regeneração. Para além disso, considera que o acto crítico não termina na leitura ou avaliação de um texto. Em si mesmo, ele gera novos ciclos de produção de significado e de negociação, como peças jornalísticas, cartas aos editores, respostas críticas, discussões nas salas de aula ou mudanças nas políticas de distribuição, seguida de nova actividade crítica e por aí em diante.

Neste sentido, também para Teresa de Lauretis, a análise fílmica é o ponto de partida para qualquer tentativa de compreensão da diferenciação sexual e dos seus efeitos ideológicos na construção dos sujeitos sociais (apesar de, como sublinha, a representação da mulher em termos de imagem ser muito anterior ao aparecimento do cinema). No entanto, sobre o entendimento generalizado da sétima arte como mecanismo de representação que gera visões da realidade social (e que define o lugar do espectador nesta última), Lauretis adopta uma postura crítica. Na sua opinião, encontrando-se o cinema directamente envolvido na produção e reprodução de significados, valores e ideologias, este deve antes ser considerado como uma prática significante ou um trabalho de semiose que produz efeitos de significado e percepção, auto-imagens e posições subjectivas para todos os implicados, sejam eles realizadores ou espectadores. O cinema constitui assim, na sua perspectiva, um processo semiótico no qual o sujeito se vê continuamente envolvido, representado e inscrito na ideologia, indo de encontro às teorias feministas dominantes que procuram reestruturar o lugar da mulher no simbólico.

No contexto da significação icónica, a crítica feminista da significação coloca algumas questões que, segundo a autora, merecem uma atenção crítica, nomeadamente: o que entendem as teorias feministas do cinema por “imagens de mulheres”? Por que razão são estas habitualmente cingidas a “imagens negativas” (clichés) e “imagens positivas”? Quando colocada nestes termos, a discussão que perpassa o meio académico, os media, as conferências, os jornais especializados e até mesmo as conversas de café, configura-se, segundo Lauretis, e em concordância com Gledhill, extremamente redutora, ao ponto de ser comparável aos tradicionais estereótipos que as mesmas teorias criticam: positivo versus negativo, santa versus maquiavélica, boa versus má da fita. Este ponto de vista assume ainda, como também Gledhill sublinha, que as imagens são directamente absorvidas por um espectador, receptivo e ingénuo, sem qualquer tipo de análise contextual. Contrariando este excessivo poder atribuído ao icónico, e colocando de parte a histórica inocência atribuída ao sexo feminino, Teresa de Lauretis considera que as imagens devem antes ser encaradas como potenciais geradoras de contradições, o que a leva a formular um novo conjunto de questões, nomeadamente:

“By what processes do images on the screen produce imaging on and off screen, articulate meaning and desire, for the spectactors? How are images perceived? How do we see? How do we attribute meaning to what we see? And do those meanings remain linked to images?”6

Recorrendo a uma cine-psicanálise, a autora questiona se o processo através do qual criamos imagens será o mesmo que o utilizado pela própria imaginação. Ainda que esta simultaneidade existisse, seria sempre exigível, ressalva, uma análise do contexto em que as imagens são produzidas, envolvendo factores históricos como discursos sociais, codificação de géneros, expectativas das audiências, ou mesmo a produção inconsciente da memória e da fantasia. Numa fase posterior, Teresa de Lauretis defende uma reflexão em torno das “relações produtivas da criação de imagens” que possa identificar os efeitos reais da realização e visualização de filmes.

Poderíamos, no entanto, e sem qualquer pretensão de encerrar a questão, contra-argumentar que a crítica de filmes, bem como a análise contextual e o debate em torno dos mesmos, nem sempre se insere no circuito mainstream em que Lauretis e Gledhill consideram ser possível criar novas formas de olhar e de renegociar o desejo. Para que esta hipótese adquirisse contornos verosímeis, seria necessário assegurar uma democratização das artes e, nomeadamente, de todas as formas textuais sucedâneas a um filme. A crítica e a análise poderão, de facto, assumir um papel preponderante na realização cinematográfica, mas será sempre necessário, consideramos nós, que estas atinjam o mesmo público que a expressão artística inicial.

Bibliografia referida

Gledhill, C., Pleasurable negotiations in Pribram, E.D. (ed.), (1988), Female spectators: looking at film and television. London and New York: Verso.

Lauretis, T. (1982). Alice doesn’t. Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington: Indiana University Press.

Mulvey, L. (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen 16.3

Notes

1Mulvey, L. (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen 16.3, p 2.

2Lauretis, T. (1982). Alice doesn’t. Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington: Indiana University Press, p. 67.

3Gledhill, C., Pleasurable negotiations in Pribram, E.D. (ed.), (1988), Female spectators: looking at film and television. London and New York: Verso, p. 66.

4Idem, p. 70.

5Idem, p. 70.

6Lauretis, T. (1982), p. 39.

Ana Catarina Pereira

Jornalista, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca. Doutoranda em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior, investigadora do LabCom e bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia. É co-organizadora do livro “Geração Invisível: Os novos cineastas portugueses”.