HOW TO LIVE IN THIS WORLD

Ana da Palma

Guerrilla grannies. How to live in this world

Título original:Vovós da guerrilha. Como viver neste mundo

de/by Ike Bertels

Holanda , 2012, 80 min

Realização: Ike Bertels

Produção: Rolf Orthel, Ike Bertels

Direcção de fotografia: Joao Ribeiro

Montagem: Dieter Diependaele, Albert Elings

Musica: Jeroen Goeijers

Actores: Jeroen Goeijers, Armanda Carvalho, Jeroen Goeijers

Companhia produtora: IBF, Serendipity Films

Companhia TV: IKON TV

«Muthiana orera, onroa vayi?»1

(Chiziane, 2002, 186)

«Vovós da Guerrilha» constitui um trabalho de uma vida e começou por causa de uma única imagem, num fluxo de imagens, numa continuidade como diria Raymond Depardon (2005, 113). Neste fluxo de vida que é o cinema, Ike Bertels fixou a imagem de três raparigas no mato. Esta imagem serve para enquadrar «Vovós da guerrilha», mas não lhe define o conteúdo. Semelhantemente a Ike Bertels, ao ver o documentário em Avança 2013, também eu fiquei com uma imagem gravada. Esta imagem surgiu como um leitmotiv ecoando outras imagens.

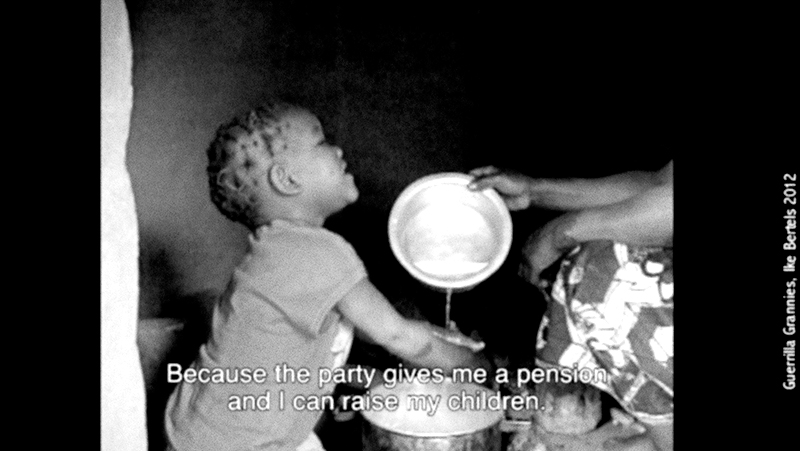

A imagem que me ficou parece insignificante à primeira vista. Aparece no início do filme como uma pista. A água, o espelho e o futuro co-respondem-se. Nos 6’:55’’ um plano de pormenor: uma bacia bege, pousada num pano branco bordado revestindo uma mesa baixa. Apenas uma voz e dois pares de mãos. Umas mãos lavam outras mãos passivas, um pouco contorcidas com verniz gasto. Fixei esta imagem que acaba por ser um gesto. É uma imagem verbo. Ao ser uma imagem verbo é um fazer. É uma acção que condensa a força, o afecto e o delicado pudor das imagens deste documentário.

«Vovós da Guerrilha» é um documentário de investigação desenvolvido ao longo de 30 anos por um trabalho de pesquisa comprometida que deu lugar a uma trilogia. Retomando e adaptando a terminologia de Christian Metz, este documentário está organizado em sintagmas num tempo cronológico datado de 2011. Por sua vez, estes enquadram outros sintagmas alternados numa sucessão de narrativas datadas de 19842 e de 19943, assim como de imagens de arquivo4 de anos anteriores. Através de uma alternância de imagens a preto e branco e a cores aparecendo em elipses temporais ordenadas e organizadas de forma temática, a complexa continuidade da narrativa constrói-se por meio de indícios espacio-temporais e indícios visuais, temáticos ou simbólicos.

Não há um enredo para contar, porque são várias histórias e porque as diegeses ultrapassam a simples narração. Trata-se de ir ao encontro de três mulheres: Amélia Omar, Mónica Chitupila e Maria Sulila que vivem em Moçambique e que participaram na guerra de libertação enquanto combatentes5. Vemos e ouvimos histórias de um passado intimamente ligado à história de um território, mas também aos problemas de um presente estranhamente semelhante ao que podemos viver neste mundo ocidental.

As questões principais permitem uma aliança entre a forma e o conteúdo, porque a construção da narrativa faz-se com um olhar de mulher sobre três outras mulheres. Estas questões, que contemplam o papel da mulher enquanto mãe, combatente e trabalhadora numa sociedade em perpétuo movimento, enquadram-se dentro de dois momentos.

Um primeiro momento de contextualização histórica envolve as questões prementes presentes na altura da luta de libertação: a emancipação da mulher e a educação, lembradas neste excerto do discurso de Samora Machel na conferência da fundação da OMM em 1973: «A emancipação das mulheres não é um acto de caridade (...). A libertação das mulheres é uma necessidade fundamental para a revolução (...). O principal objectivo da revolução é destruir o sistema de exploração e construir uma nova sociedade (...). É neste contexto que surge a questão da emancipação das mulheres.» (Newitt, 1997, 410-411). Esta questão é abordada através de vários testemunhos e no trabalho de Ike Bertels. Mas «Vovós da guerrilha» não se debruça sobre a emancipação das mulheres, pois, as mulheres que aparecem no documentário são mulheres emancipadas, são mulheres, são mães, são activistas comprometidas com o mundo em que vivemos.

Um segundo momento consiste, por um lado, numa actualização contemporânea, em que se verifica a dissolução de uma série de referências que têm como pano de fundo uma sociedade globalizada de natureza consumista e, por outro lado, as questões relativas à educação que continuam prementes.

Um dos temas encontra-se em pano de fundo no próprio título que indica a passagem do tempo e a memória que transporta essa passagem do tempo. Mas o título é acompanhado por um subtitulo que não serve nem de modelo, nem de definição, nem é propriamente uma questão ou uma resposta, porque implica simplesmente a construção do indivíduo. Este aspecto é-nos dado pela voz narrativa da locutora6, citando Amélia: «The future is today» (54’:44’’).

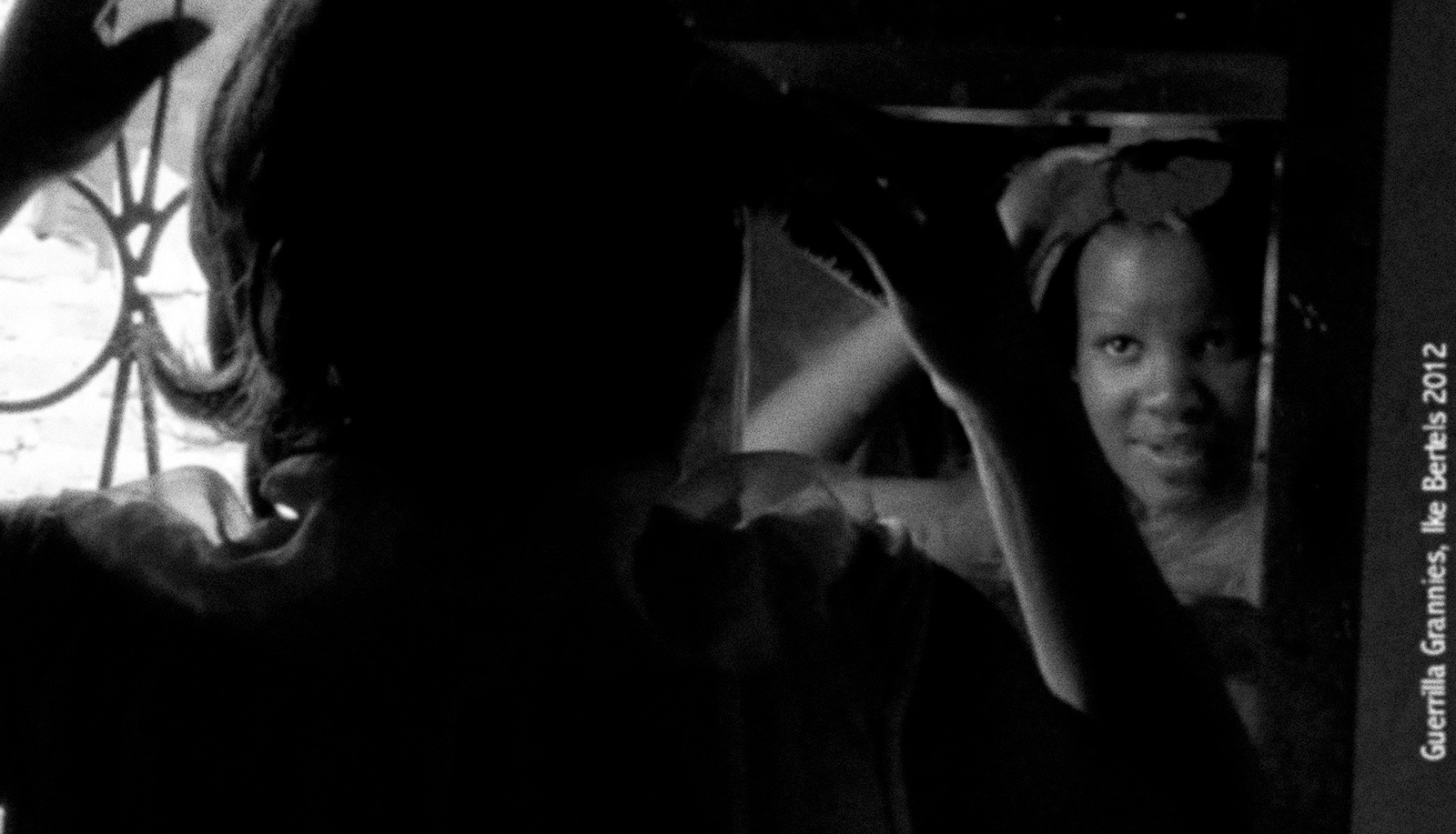

Este futuro encontra-se presente na voz calma, razoável e aconchegante de Mwayi, filho de Maria, que pontua a narrativa fílmica desde um jardim da cidade, evocando o papel fundamental da sua mãe como prolongamento do papel de outros e outras, perpetua essa memória de Maria que faleceu em Novembro de 20117. Este futuro também está no espelho onde vemos a neta, já crescida e formada, de Amélia (53’:39’’), aquela mesma menina de camisola vermelha que vemos em 1994 transportando um recipiente com água de forma séria, empenhada e comprometida (46’:26’’). O olhar desta criança não engana, não se intimida pela presença de um olhar de fora. Há trabalho a fazer. Transportar água para lavar as mãos. O futuro faz-se fazendo simplesmente as pequenas coisas que constituem o presente.

A narrativa começa in media res no espaço rural de Amélia trazendo imagens de arquivo dos anos 70 e indicando a continuidade de um trabalho, uma proximidade afectiva e uma familiaridade com a câmara que se foi construindo ao longo dos anos. Formalmente, o filme começaria nos 2’:38’’ com a imagem chave que vem validar, legitimar a narrativa e criar uma impressão de realidade introduzindo igualmente o genérico. De uma forma mais pormenorizada, a narrativa fílmica constrói-se através de uma alternância de sequências que se ligam através de indícios de vários tipos: a memória e o lembrar, a correspondência de cenas, a semelhança, o contrário e a temática.

Entramos no espaço da cidade com um plano geral acompanhado pela voz-off narrativa e uma melodia, uma combinação repetida ao longo do documentário. Encontramo-nos com Mónica saindo do número 109 de um prédio. Percorremos com ela o seu espaço de vida exterior e interior. No interior, inicia-se o diálogo entre Mónica, a equipa de filmagem invisível e o ecrã da televisão. A câmara move-se do ecrã da televisão para se fixar num grande plano de Mónica. As palavras de Mónica trazem-nos imagens de arquivo que se focam sobre uma rapariga (Maria) dizendo-nos em língua inglesa: « Most men can go up to standard 6 or more. But especially the girls, when they’ve standard 3 or 4, they stop. They say it’s enough for us Africans.» (6’:30’’). Passamos para um plano de pormenor das mãos da jovem rapariga a manipular uma arma.(6’:44’) Este plano serve de indício para regressar à cidade com outro plano de pormenor das mãos de Maria Sulila em 2011. Começa então uma alternância de sequências entre a actualidade com o filho de Maria (Mwayi) e Maria no ano de 1984 acompanhada pela voz-off de Mwayi. Uma vez Maria introduzida formalmente ao espectador por meio da legenda com o seu nome, ouvimos a voz dela que nos traz imagens de arquivo. Através de uma mise em abyme da narrativa filmica, vemos as três mulheres filmadas em 1984, sentadas a visionarem o documentário dos anos 70 onde se encontra a imagem que fascinou Ike Bertels.

As palavras de Mónica nos anos 1984 trazem-nos de volta a 2011, num campo/contracampo com o ecrã da televisão e, quando Mónica evoca a lembrança de aviões a bombardear os combatentes e as aldeias, somos de novo levados para imagens de arquivo sobre a guerra colonial. Esta sequência acompanhada por bombardeamentos inaudíveis e um chilrear de pássaros fica murada numa certa ambiguidade. O regresso à actualidade, num plano que mostra a Mónica sentada no sofá e à direita a cidade a reflectir-se no vidro da janela da varanda, serve para regressar para o mundo rural, onde vamos seguir Amélia e conhecer a sua filha: Lúcia.

A câmara demora-se no espaço rural explorando vários planos. A despedida de Lúcia leva-nos de volta à cidade introduzindo-nos Liberdade, sobrinha e filha adoptiva de Mónica. Um grande plano sobre Liberdade falando de Mónica traz-nos de volta à aldeia de Amélia e a Joaquim. A dificuldade da sobrevivência no campo, leva-nos de novo para a cidade e Liberdade, nascida a 25 de Junho de 1975, dia da independência nacional de Moçambique. Assim, vemos e ouvimos o discurso histórico de Samora Machel: «Moçambicanos e moçambicanas, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome às zero horas de hoje, 25 de Junho de 1975, o Comité Central da FRELIMO proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. (...)» (22’:29’’). Regressamos a Mónica serena, lembrando silenciosamente «Samora...humm» (25’:19’’). Neste momento dá-se uma pausa nas narrativas individuais com um plano geral de uma massa de água e música acompanhando a voz narrativa. Deste plano geral passamos para um grande plano sobre um rádio pousado numa mesa, com a voz-off de Mónica em1984, que nos leva a uma aldeia onde se discute a questão da poligamia. No momento em que se espera uma resposta vinda do grupo de homens sentados juntos no chão, regressamos à cidade e a Mwayi a fazer compras com a família e, por proximidade, a Maria nos anos 1984 comentando a necessidade das mulheres trabalharem fora de casa. Regressamos à cidade onde a voz de Mwayi acompanha Maria, Amélia e Mónica em 1984. As seguintes sequências alternam entre Mwayi e Liberdade para se concentrarem nas dificuldades enfrentadas por Miko, mas também por Joaquim. As fragilidades e as dores são filmadas com afecto e pudor.

Uma vista geral de noite sobre a cidade leva-nos a relembrar os anos da guerra civil e as imagens dos anos 1994 com as primeiras eleições. Maria, a «mulher do mundo» chega num avião, traz prendas para a família. A lembrança da guerra civil leva-nos a Amélia e à sua experiência rural. Entre as dúvidas de Amélia, Mónica fala de esquecimento e de perdão para uma união construtiva. Nos minutos 52’:53’’, a menina de camisola vermelha passa com um recipiente com água, ecoando no rosto da jovem recém-formada no espelho do presente (53’:39’’).

Tanto as imagens de 1984 como as de 1994, inseridas na narrativa de 2011, surgem como uma palavra autoritária. Constituem uma autocitação de Ike Bertels que legitimizam o documentário unindo a forma ao conteúdo. O círculo narrativo acaba com o regresso à imagem de três raparigas no mato (54’:26’’). Um plano geral com a voz narrativa relembra as sábias palavras de Amélia: « The future is today» (54’:44’’). Do geral, regressamos a Mwayi, cuja voz-off acompanha imagens à beira mar, e o filme acaba com o genérico a deslizar sobre um travelling em pano de fundo constituído pelo céu e umas palmeiras. O futuro é agora, diz-nos Amélia, a vida constrói-se no dia-a-dia na urgência pacata do quotidiano, sem fórmulas, sem modelos, apenas o que se pode com o que se tem. O futuro espelha-se neste mar imenso encostado a Moçambique, mas também ao mundo inteiro.

Bibliografia

Aumont, Jacques e Marie, Michel. 2004. A análise do filme. Traduzido do francês por Marcelo Félix. Lisboa : Texto&Grafia.

Chiziane, Paulina. 2002. Niketche. Uma história de poligamia, Lisboa: Caminho.

Depardon, Raymond. 2005. « Raymond Depardon : sou um observador profissional» in Doclisboa 2005. III Festival Internacional de Cinema Documental de Lisboa: 113.

León, Bienvenido. 2001. O documentário de Divulgação Científica. Traduzido do castelhano por Jorge Vítor Hugo. Avanca: Edições Cine-Clube de Avanca.

Metz, Christian. 2003. Essais sur la signification au cinéma. Paris : Klincksieck.

Newitt, Malyn. 1997. História de Moçambique. Traduzido do inglês por Lucília Rodrigues e Maria Georgina Segurado. Lisboa : Europa-America.

Notas finais

1Significa: mulher bonita, onde vais?

2Women of the War. 1984. De Ike Bertels. Holanda.

3Guerrilla Pension. 1994. De Ike Bertels. Holanda.

4Imagens de arquivo constituídas por Behind the line. 1970. De Margaret Dickinson e Estas são as Armas. 1978. De Murillo Salles/INAC.

5Possivelmente integradas no destacamento feminino criado em 1967 por Samora Machel.

6Voice-over de Dawn Mastin.

7Indicação nos agradecimentos do genérico do documentário.

Ana da Palma

Viajante entre as palavras e as imagens e investigadora em Arte e Educação.